Основные единицы языка и их функции в речевой деятельности

Как единица языка слово выступает в качестве грамматической единицы. Это проявляется в том, что каждое слово-лексема относится к определенному грамматическому разряду слов (существительные, глаголы, прилагательные, наречия, числительные и т. д.). Относясь к тому или иному грамматическому классу, слово обладает набором определенных грамматических признаков (или, как принято их определять… Читать ещё >

Основные единицы языка и их функции в речевой деятельности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

При определении основных единиц языка большинство ведущих специалистов в области психолингвистики опирается на теоретическую концепцию анализа целого по единицам, разработанную Л. С. Выготским (40, 42). Под единицей той или иной системы Л. С. Выготский понимал «такой продукт анализа, который… обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимыми живыми частями этого единства» (42, с. 15).

К основньш единицам языка, выделяемым в лингвистике и психолингвистике, относятся: фонема, морфема, слово, предложение и текст[1].

Фонема — это звук речи, выступающий в его смыслоразличительной функции, позволяющей различать одно слово (как устойчивый звукокомплекс и, соответственно, материальный носитель значения) от других слов (93). Смыслоразличительпая (фонемная) функция звуков речи проявляется только при нахождении звука в составе слова, причем только в определенной, так называемой «сильной» (или «фонемной») позиции. Для всех гласных звуков таковой является позиция в ударном слоге; для отдельных гласных (гласные [а], [ы]) — также и в первом предударном слоге. Для согласных звуков общей «сильной позицией» является позиция перед гласным в прямых слогах и перед однотипным согласным (звонкого перед звонким, мягкого — перед мягким и т. д.). Для соноров и глухих звуков еще одной «фонемной» позицией является конечная позиция в слове.

Наиболее ярко смыслоразличительная функция фонем проявляется в односложных словах-паронимах, отличающихся одним звуком (фонемой), например: лук — сук — сок — сои и т. д. Однако во всех случаях фонемы (сколько бы их ни было в слове и в каких бы сочетаниях они ни выступали) всегда выполняют в составе слова свою основную функцию. Она состоит в следующем: правильное произнесение звуков-фонем на внешней фазе реализации речевой деятельности обеспечивает возможность ее полноценного восприятия слушающим и, соответственно, адекватную передачу мысленного содержания. При этом сама фонема не является ни семантической, ни смыслообразующей единицей. Важно обратить внимание логопедов-практиков на то, что основной задачей работы по формированию правильного звукопроизношения является развитие навыков правильного продуцирования фонем родного языка в составе слова, а также на то, что эта задача не имеет полностью самостоятельного значения. Правильное произношение фонем является условием для полноценной реализации коммуникативной функции речи.

Морфема представляет собой сочетание звуков (фонем), обладающее определенным грамматическим значением. Это значение морфемы также проявляется только в составе слова, а такое название оно получило потому, что неразрывно связано с основными грамматическими функциями морфем. В лингвистике морфемы классифицируются по-разному. Так, по месту в линейной структуре слова выделяются префиксы (приставки) и постфиксы (как морфемы, предшествующие и идущие следом за корневой морфемой); из числа постфиксов выделяются суффиксы и флексии (окончания); сама корневая морфема получила название по своей смыслообразующей (в данном случае — лексикообразующей) функции. Морфемы, образующие основу слова, носят название аффиксов; грамматическую «оппозицию» им составляют флексии.

Морфемы выполняют в языке (при его использовании в речевой деятельности) ряд важнейших функций:

- — при помощи морфем в языке осуществляются процессы словоизменения (изменения слов по грамматическим формам). В основном эту функцию выполняют флексии, а также, в ряде случаев, суффиксы и префиксы;

- — при посредстве морфем в языке протекают процессы словообразования. Морфемный способ словообразования (суффиксальный, суффиксально-префиксальный и др.) в развитых языках мира служит основным способом образования новых слов, так как омонимический способ словообразования имеет в системе языка достаточно ограниченные рамки использования;

- — при помощи морфем оформляются связи слов в словосочетаниях (грамматическая функция флексий, а также суффиксов);

определенным сочетанием морфем создается основное лексическое значение слова, как бы суммирующее грамматическое значение морфем, входящих в данное слово[2].

Исходя из этих важнейших языковых функций морфем, а также из того факта, что по своему многообразию и количественному составу морфемы образуют достаточно обширный пласт языка, применительно к теории и методике коррекционной «речевой» работы можно сделать следующий методический вывод: полноценное усвоение языка обучающимся невозможно без овладения его морфологическим строем. Неслучайно в лучших методических системах отечественных специалистов в области дошкольной и школьной логопедии такое большое внимание уделяется формированию у обучающихся языковых знаний, представлений и обобщений, связанных с усвоением системы морфем родного языка, а также формированию соответствующих языковых операций с этими единицами языка (Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркина, 1990, 2007; Р. И. Лалаева и Н. В. Серебрякова, 2002, 2003; Л. Ф. Спирова, 1980; Т. В. Туманова, 2002, 2006; С. Н. Шаховская, 1971).

Основной и универсальной единицей языка является слово. Эта единица языка может быть определена и как устойчивый звукокомплекс, обладающий значением, и как фиксированное, закрытое сочетание морфем. Слово как единица языка[3][4] выступает в нескольких своих качествах или проявлениях.

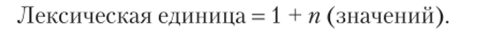

Как единица языка слово представляет собой лексическую единицу {лексему), обладающую некоторым числом значений, что можно представить в виде выражения:

Например, для русского языка числовая формула выглядит как.

Как единица языка слово выступает в качестве грамматической единицы. Это проявляется в том, что каждое слово-лексема относится к определенному грамматическому разряду слов (существительные, глаголы, прилагательные, наречия, числительные и т. д.). Относясь к тому или иному грамматическому классу, слово обладает набором определенных грамматических признаков (или, как принято их определять в лингвистике, — категорий). Например, у существительных — это категории рода, числа, падежа (склонения), у глаголов — категории вида, времени и т. д. Данным категориям соответствуют различные грамматические формы слов (словоформы). Словоформы, «образуемые» морфемами, обеспечивают широчайшие возможности различной сочетаемости слов при построении речевых высказываний, они же используются и для передачи в речи (речевой деятельности) различных смысловых (атрибутивных, пространственных, качественных и т. д.) связей и отношений.

Наконец, слово как языковая единица выступает в качестве «строительного» элемента синтаксиса, так как синтаксические единицы (словосочетание, предложение, текст) образованы из слов, на основе того или иного варианта их комбинированного использования. «Синтаксически образующая» функция слова проявляется в соответствующей функции слова в «контексте» предложения, когда оно выступает в функции подлежащего, сказуемого, дополнения или обстоятельства.

Указанные функции слова как основной и универсальной единицы языка должны являться предметом анализа для учащихся на занятиях общеразвивающего вида и коррекционных.

Предложение представляет собой сочетание слов, в законченном виде передающее (выражающее) какую-либо мысль. Отличительные признаки предложения — смысловая и интонационная завершенность, структурность (наличие грамматической структуры). В лингвистике предложение относится к числу строго нормативных языковых единиц: любые отступления от языковых норм построения предложения, связанные с несоблюдением его указанных выше основных свойств рассматриваются с точки зрения практической грамматики как ошибка или (используя терминологию логопедии) как аграмматизм (159, 217). Особенно актуально это для письменной формы реализации речевой деятельности, хотя и для устной речи аграмматизм (особенно структурный или синтаксический) явление отрицательное.

Предложение и слово определяются в психолингвистике как основная и универсальная единица языка (119, 134, 208). Если слово представляет собой универсальное средство отображения в сознании человека предметов окружающей действительности, их свойств и качеств, то предложение выступает в качестве основного средства отображения предмета речемыслительной деятельности — мысли и, одновременно, в качестве главного (наряду с текстом) средства коммуникации.

Единицей реализации речевой деятельности (в психологии речи — единицей речи) является речевое высказывание. В типичном (языковом) варианте реализации речевой деятельности речевое высказывание воплощается в форме предложения. Исходя из этого, полностью правомерным и методологически обоснованным с психолингвистических позиций становится выделение учебной работы «над словом» и «над предложением» в отдельные, самостоятельные разделы речевой работы.

Текст определяется в лингвистике как макроединица языка. Текст представляет собой сочетание нескольких предложений, в относительно развернутом виде раскрывающем ту или иную тему. В отличие от предложения, предмет речи (фрагмент окружающей действительности) отображается в тексте не с какой-либо одной его стороны, не на основе какого-либо одного его свойства или качества, а «глобально», с учетом его основных отличительных особенностей. Если предметом речи выступает какое-либо явление или событие, то в типичном варианте оно отображается в тексте с учетом основных причинно-следственных (а также временных, пространственных) связей и отношений (10, 61, 72).

К отличительным признакам текста[5] как единицы языка относятся тематическое единство, смысловое и структурное единство, композиционное построение и грамматическая связность. На текст (как языковую форму выражения развернутого высказывания) распространяются основные отличительные признаки последнего: соблюдение смысловой и грамматической связи между фрагментами речевого сообщения (абзацами и семантико-синтаксическими единицами — в тексте), логическая последовательность отображения основных свойств предмета речи, логико-смысловая организация сообщения. В синтаксической организации развернутого речевого высказывания большую роль играют различные средства межфразовой связи (лексический и синонимический повтор, местоимения, слова с обстоятельственным значением).

Таким образом, текст (в семантическом плане) представляет собой передаваемое средствами языка развернутое речевое сообщение. С его помощью предмет речи (явление, событие) отображается в речевой деятельности в наиболее полном и законченном виде. В глобальной речевой коммуникации в человеческом обществе текст как макроединица языка играет определяющую роль; именно он служит основным средством фиксации информации (вне зависимости от ее объема и даже от условий речевой коммуникации) и передачи информации от одного субъекта речевой деятельности к другому. С учетом сказанного вполне обоснованным становится определение текста (в лингвистике и психолингвистике) также как основной и универсальной единицы языка.

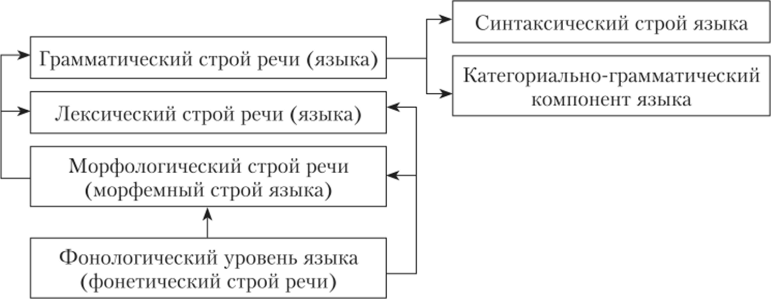

Основные единицы языка образуют в его общей системе соответствующие подсистемы или уровни[6], из которых складывается так называемое уровневое, или вертикальное, строение системы языка (23, 52, 176), представленное на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Схема уровневого (вертикального) строения системы языка.

Приведенная схема отражает иерархическую структурную организацию системы языка, а также последовательность, этапы речевой работы по формированию у ребенка, подростка языковых представлений и обобщений. Следует отметить, что данная последовательность не имеет строго линейного характера; в частности, усвоение языка не предполагает варианта, при котором усвоение каждой последующей («вышестоящей») подсистемы языка происходит только после того, как полностью была усвоена предыдущая. Усвоение разных компонентов языка может в определенные периоды «речевого онтогенеза» проходить одновременно, формирование «вышестоящих» структур языка может начинаться и до того, как базовые структуры будут уже полностью сформированы, и т. д. В то же время общая очередность формирования основных подсистем языка, безусловно, выдерживается в онтогенезе речи, и такая же общая последовательность в работе над различными компонентами (подсистемами) языка должна соблюдаться и в структуре речевой работы по усвоению системы языка. Это обусловлено структурной иерархией языковых единиц, тем, что каждая единица более высокого уровня создается, образуется на основе определенного сочетания единиц нижестоящего уровня, как и сам вышестоящий уровень создается нижестоящими (базовыми) уровнями.

Языковые знания и представления, сформированные при изучении языковых единиц базовых уровней языка, составляют основу и предпосылку для усвоения языковых представлений о других, более сложных подсистемах языка (в частности о категориально грамматическом и синтаксическом подуровнях). Из анализа схемы, приведенной на рис. 8.2, вытекает методический вывод: полноценное усвоение языка возможно только на основе полного и прочного усвоения «языковых знаний» применительно ко всем его структурным компонентам, на основе формирования соответствующих языковых операций с основными единицами языка. Это имеет принципиально важное значение в аспекте преемственности в работе коррекционных педагогов (прежде всего, логопедов) дошкольных и школьных образовательных учреждений.

- [1] Словосочетание (как сочетание двух или нескольких слов, «не равное» по структуреи семантике целому предложению) определяется в структурной лингвистике как вспомогательная, промежуточная языковая единица.

- [2] Примеры лексикообразующей функции морфем, а также характеристика слова каклексемы приведены в гл. 10.

- [3] Здесь необходимо отмстить, что в психологии речи слово рассматривается еще и какединица речи, а в психолингвистике — как психолингвистическая единица.

- [4] См. работы Ю. Д. Апресяна (5), Л. В. Сахарного (172, 173).

- [5] Подробно основные отличительные свойства текста рассматриваются в гл. 11.

- [6] Так сложилось, что в языкознании данные уровни нередко определяются термином-определением «строй речи» (например, «леке и ч еск и й/гра м м ат и чес ки й строй речи» и т. д.).