Орловская рысистая порода, история ее выведения, современные типы, продуктивность и характер линий

Рысистые породы лошадей начали создавать в Европе и Америке в конце XVIII — начале XIX в. в связи с потребностью городского и междугородного транспорта в быстрой и нарядной упряжной лошади. Первые породы рысистого направления — норфольская и йоркширская — были выведены в Англии в первой половине XVIII столетия. Эти лошади отличались в то время большой резвостью и выносливостью. В настоящее время… Читать ещё >

Орловская рысистая порода, история ее выведения, современные типы, продуктивность и характер линий (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В мире разводят около 250 пород и породных групп лошадей, в том числе в Советском Союзе более 40. Породы лошадей различаются по происхождению, назначению, работоспособности, биологическим особенностям, а также по телосложению и живой массе. Поэтому распределение пород лошадей на группы облегчает изучение их и дает возможность лучше организовать племенную работу с ними.

Известно много систем классификации пород лошадей, в основу которых положены различные принципы: зоологические, экологические или зоотехнические. Зоологическая классификация базируется на краниологических отличиях и особенностях развития скелета лошадей разных пород.

Рысистые породы лошадей начали создавать в Европе и Америке в конце XVIII — начале XIX в. в связи с потребностью городского и междугородного транспорта в быстрой и нарядной упряжной лошади. Первые породы рысистого направления — норфольская и йоркширская — были выведены в Англии в первой половине XVIII столетия. Эти лошади отличались в то время большой резвостью и выносливостью. В настоящее время норфольский рысак (хакнэ) ценится не за резвость, а за красивую оригинальную рысь. В ряде континентальных государств Европы существовали местные лошади, отличавшиеся неплохим рысистым аллюром. Улучшенные впоследствии заводскими породами, они сохранились до наших дней: ольденбургская, меклен-бургская, фризская, кладрубская, финская и другие. Однако в прошлом испытания лошадей этих пород не проводились, поэтому рысистое коневодство во многих странах не получило широкого развития, а легкоупряжные породы лошадей приобрели в большей части рабочее назначение[2].

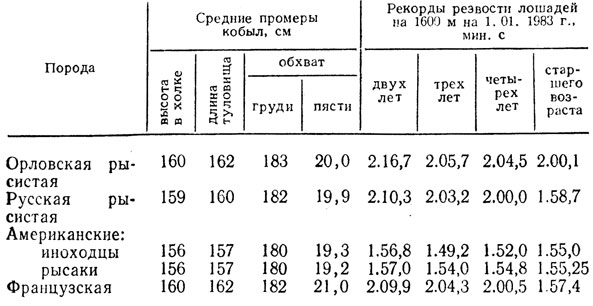

В настоящее время в мире существуют четыре специализированные рысистые породы лошадей: орловская рысистая, русская рысистая, американская стандарт-бредная порода (рысаки и иноходцы) и французский рысак (табл. 1). Резвость лошадей этих пород прогрессирует, ипподромные испытания были и есть обязательным элементом их селекции. В 1878 г. рекорд орловских рысаков на 1600 м (полторы версты)* составил 2 мин 25,4 с (Перец), а спустя почти 100 лет он улучшен до 2 мин 00,1 с (Пион). Рекорды иноходцев США на 1609 м возросли с 2 мин 29 с (1844 г.) до 1 мин 49,2 с (1979 г.). Улучшению резвости рысаков способствовали не только ипподромные испытания, но и высокий уровень отбора, совершенствование технологии выращивания, тренинга и испытания молодняка, модернизация ипподромов, упряжи, экипажей и другое [4].

* (Одна русская верста равна 1067 м.).

Таблица 1. Характеристика лошадей рысистых пород.

Орловская рысистая — первая заводская порода лошадей, созданная в нашей стране. Орловские рысаки приобрели большое значение для улучшения массового коневодства и занимают в этом отношении одно из первых мест среди других пород. Следует отметить, что до создания этой породы в стране не было ни хорошей городской, ни почтовой, ни даже сельскохозяйственной лошади. По мнению П. Н. Кулешова, на улучшение местных лошадей нашей страны орловская рысистая порода оказала несравненно большее влияние, чем все другие породы, вместе взятые. Орловских рысаков разводят во всех зонах СССР, кроме Крайнего Севера и южных горных районов.

Работа по созданию орловской рысистой породы была начата в конце XVIII столетия. Русское коневодство того времени находилось в жалком состоянии. Для формирования тяжелых кавалерийских (кирасирских) полков лошадей покупали за границей, легкая (гусарская) кавалерия кое-как комплектовалась местными лошадьми, а конница драгунских подразделений ремонтировалась малорослой (134 — 136 см в холке) крестьянской лошадью. Отсутствие дорог с твердым покрытием, использование тяжелых карет, интенсификация грузооборота и связи требовали, чтобы лошадь была сильной и выносливой, пригодной для длительных переездов.

Понимая острую нужду России в хороших лошадях, граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский (1735 — 1807) поставил перед собой две задачи: во-первых, создать универсальную породу верховых лошадей, пригодную для кавалерии и высшей школы верховой езды. Он добился этого скрещиванием арабских и чистокровных верховых лошадей, получив русскую верховую породу (орлово-ростопчинскую); во-вторых, вывести не только новую, но и ранее несуществовавшую породу, способную везти карету или любую другую повозку резвой рысью, не сбиваясь на галоп. Такая новая порода — орловская рысистая — была им также создана.

Вначале работа проводилась в подмосковном конном заводе А. Г. Орлова, расположенном в селе Остров. Завод был укомплектован представителями лучших в то время пород — арабской, датской, голландской, мекленбургской, чистокровной верховой и другими. В 1776 г. в Остров был приведен выдающийся по своим качествам рабский жеребец Сметанка, оставивший всего лишь за один год заводского использования пятерых потомков (четыре сына и одна дочь).

В 1778 г. все поголовье лошадей подмосковного конного завода было переведено во вновь организованный Хреновской конный завод Воронежской области. В рысистом отделении этого завода находилось до 150 племенных кобыл. Обладая отличным племенным материалом, Орлов проводил многочисленные скрещивания между собой разных пород по единому принципу: верховая восточная X упряжная западная порода. Такие опыты осуществлялись в большом масштабе систематически и настойчиво в течение двух десятилетий. В. О. Витт отмечал, что в этот период удачи в работе были редким исключением, а правилом был брак. Наиболее удачным оказалось сочетание арабской, датской и голландской пород, давшее родоначальника орловской рысистой породысерого жеребца Барса I (1784 г.). Он происходил от Полкана I, сына Сметанки и буланой датской кобылы, которая отличалась хорошей рысью.

В дальнейшем с целью сочетания в потомстве Барса I упрялшых форм и нарядности арабских лошадей к нему подбирали кобыл разного происхождения: арабо-датско-голландского (каким был сам Барс I), арабо-мекленбургского, вывезенных из Англии и других. Для закрепления желательного типа широко применялся инбридинг на Барса и его сыновей Похвального I, Барсика Большого, особенно на Любезного I, Лебедя I и других. Немаловажное значение в формировании орловской рысистой породы имели испытания на 200 сажен повторными заездами и групповые пробеги на 18 — 20 верст: первые способствовали отбору по резвости, а вторые — по выносливости. В Хреновском конном заводе практиковалась ранняя случка и выжеребка кобыл, заездка проводилась в 2 — 3 года, а не в 4 — 5 лет, как было принято в других заводах. Кормление и содержание молодняка и взрослых лошадей было своеобразным, направленным на закаливание организма животных.

После смерти А. Г. Орлова с 1811 по 1831 г. Хреновским конным заводом управлял талантливый селекционер-самородок крепостной Василий Иванович Шишкин (1780 — 1846). С его деятельностью целиком связан завершающий этап создания породы. Сначала в Хреновском, а с 1818 г. в собственном конном заводе он не только продолжал приемы разведения и традиции Орлова, но и пошел дальше своего учителя. Он впервые ввел в коннозаводскую практику разведение по линиям и возрастной подбор, осуществил вторичное прилитие к орловскому рысаку крови голландских лошадей. Таким образом, в результате 50-летней работы в России была создана легкоупряжная порода с хорошим экстерьером и обладающая хорошим рысистым аллюром. Большую роль в совершенствовании и распространении породы в России сыграли крепостные крестьяне И. Н. Кабанов, B. И. Шишкин, десятки конюхов, наездников, среди которых были выдающиеся мастера своего дела, такие, как C. Карпов, С. Игнатов, братья Кондратьевы и многие другие.

Систематические бега, организованные на Московском ипподроме с 1834 г., имели большое значение для совершенствования орловской рысистой породы и способствовали прогрессу резвости ее. Так, в 1836 г. дистанцию в 3200 м в дрожках жеребец Бычек преодолел за 5 мин 45 с. Ту же дистанцию в качалке в 1869 г. Потешный прошел за 5 мин, в 1900 г. Питомец — за 4 мин 46 с, в 1934 г. Улов — за 4 мин 20,6 с и в 1974 г. Пион — за 4 мин 13,5 с.

В середине XIX в. из Хреновского завода орловские рысаки стали поступать в многочисленные частные конные заводы. Их охотно покупали государственные заводские конюшни, помещичьи и крестьянские хозяйства и использовали для разъездов и как улучшателей местных лошадей. К 1850 г. эту породу разводили уже в 100 конных заводах. Во второй половине прошлого столетия орловский рысак, кроме племенных целей, пользовался огромным спросом городов как пользовательная выездная лошадь. Его популярность росла не только в России, но и за рубежом. В ряде стран Западной Европы для внутригородского транспорта предпочитался орловский рысак, превосходивший другие легкоупряжные породы ростом, «нарядностью», резвостью. Поэтому в 70−80-е годы прошлого столетия около 4000 рысаков ежегодно экспортировалось в Западную Европу. К 1900 г. экспорт орловских рысаков в страны Европы значительно снизился.

Это обстоятельство заставило русских коннозаводчиков серьезно заняться улучшением резвости своей отечественной рысистой породы при одновременном сохранении типа и упряжных форм, в чем были достигнуты определенные успехи. Если в 1893 г. рекорд на 1600 м равнялся 2 мин 20 с (жеребец Кракус), то в 1910 г.- 2 мин 08,5/8 с (Крепыш) и продержался до 1933 г. Надо отметить, что значительная часть коннозаводчиков стала заниматься скрещиванием орловских рысаков с американскими с целью получения более резвой лошади для бегов. В 1910 г. на съезде коннозаводчиков России было учреждено одинаковое количество призов одинаковой стоимостью как для чистопородных орловцев, так и для их помесей с американским рысаком. Этим мероприятием орловская рысистая порода была предохранена от почти поголовного скрещивания. К 1917 г. в России было зарегистрировано 6056 конных заводов рысистого направления, среднегодовая продукция которых составляла не менее 40 тыс. голов.

В период первой мировой и гражданской войн и иностранной интервенции орловскому коннозаводству был нанесен настолько значительный ущерб, что были даже сомнения в возможности восстановления этой отечественной породы. Однако трудом большой группы ученых, зоотехников-селекционеров, специалистов и работников конных заводов, госконюшен и госплемрассадников, колхозов, совхозов и ипподромов орловская порода была не только восстановлена, но и улучшена. Этому способствовала разработка единого плана совершенствования породы в направлении улучшения типа, экстерьера и резвости. Положительно сказалось также улучшение условий кормления, содержания, тренинга лошадей и выращивания молодняка. В довоенное время в конных заводах страны были выращены такие выдающиеся орловские рысаки, как Улов 2.02,2, Пилот 2.02,2, Вальс 2.05,6 (3 лет), а после войны — Квадрат 2.08,1, Отклик 2.07 (3 лет), абсолютный рекордист СССР феноменальный Пион 2.00,1; 4.13,5 рождения 1966 г. и много других [3].

Рис. 1. Жеребец орловской рысистой породы

Современный орловский рысак представляет собой крупную, гармонично сложенную, костистую лошадь легкоупряжного типа с сухой, иногда грубоватой головой. Шея длинная, высокопоставленная; холка высокая; спина и круп широкие. Мышцы хорошо развиты; конечности достаточно сухие, правильно поставленные. Наиболее типичные представители орловской рысистой породы обладают своеобразной красотой форм (рис.1). Однако среди них встречаются высоконогие лошади, имеющие недостаточно глубокую грудь, сырость суставов и непрочность сухожильно-связочного аппарата, размет передних конечностей и коротковатость бабок; у серых лошадей встречается меланосаркома. Лошади орловской рысистой породы недостаточно скороспелы. Хотя к 4 — 5-летнему возрасту большинство из них заканчивают свой рост, однако максимальную резвость они показывают к шести годам и позже. Вместе с тем орловские рысаки отличаются высокой плодовитостью, долголетием: они хорошо акклиматизируются в самых различных условиях. Наиболее распространенная масть — серая (52%), гнедая (22%), вороная (19%), реже рыжая и бурая.

За годы Советской власти резвостный класс орловской рысистой породы существенно повысился. Если до 1917 г. из орловских рысаков дистанцию 1600 м за 2 мин 10 с пробегал только один Крепыш, то на начало 1982 г. рысаков такого класса было выращено около 670, в том числе класса 2.05 и резвее — 27 лошадей.

Около 150 лет орловскую рысистую породу разводят по линиям. За последние 10 лет генеалогическая структура ее значительно изменилась. Старые линии (Барчука, Ловчего, Воина, Бубенчика), составлявшие в 40 — 60-х годах половину производителей конных заводов, ныне уступают место новым линиям (Отбоя, Пилота, Ветра, формирующейся линии Успеха). Особенно прогрессируют линии Отбоя и Пилота, сочетающие резвость со скороспелостью, типичностью, с правильным экстерьером. В породе выделяют три внутрипородных (густой, крупный, средний) и пять заводских типов (хреновский, пермский, новотомниковский, дубровский, тульский), а также многочисленные семейства.

Лучшими производителями по количеству рысаков класса 2.10 являются жеребцы Пион — 42, его отец Отклик — 22 и Успех — 21 голова. Особой препотентностью отличается Пион, в потомстве которого шесть голов класса 2.05 и резвее — Помпей 2.02,4, Баффина 2.03,7, Клапан 2.03,9, Заплот 2.04,7, Фортунато 2.04,7, Блокпост 2.05. [4].

Ведущими конными заводами по разведению и совершенствованию орловских рысаков считаются Хреновской, Московский, Дубровский, Новотомниковский, Пермский, Алтайский. Племенная работа с этой породой направлена на повышение резвости на рыси и скороспелости при сохранении крупного роста, сухой конституции, хороших форм телосложения.

Основной метод разведения — чистопородный. Однако повышение степени инбридинга орловских рысаков отрицательно отражается на улучшении их резвости. Исследования Г. А. Рождественской показали, что лучшие представители породы — рысаки класса 2 мин 05 с — получены при инбридинге, коэффициент которого составляет до 1,6%. Возрастание гомозиготности до 3% и более сопровождается снижением резвости и количества классных лошадей[2].